METODOLOGÍA

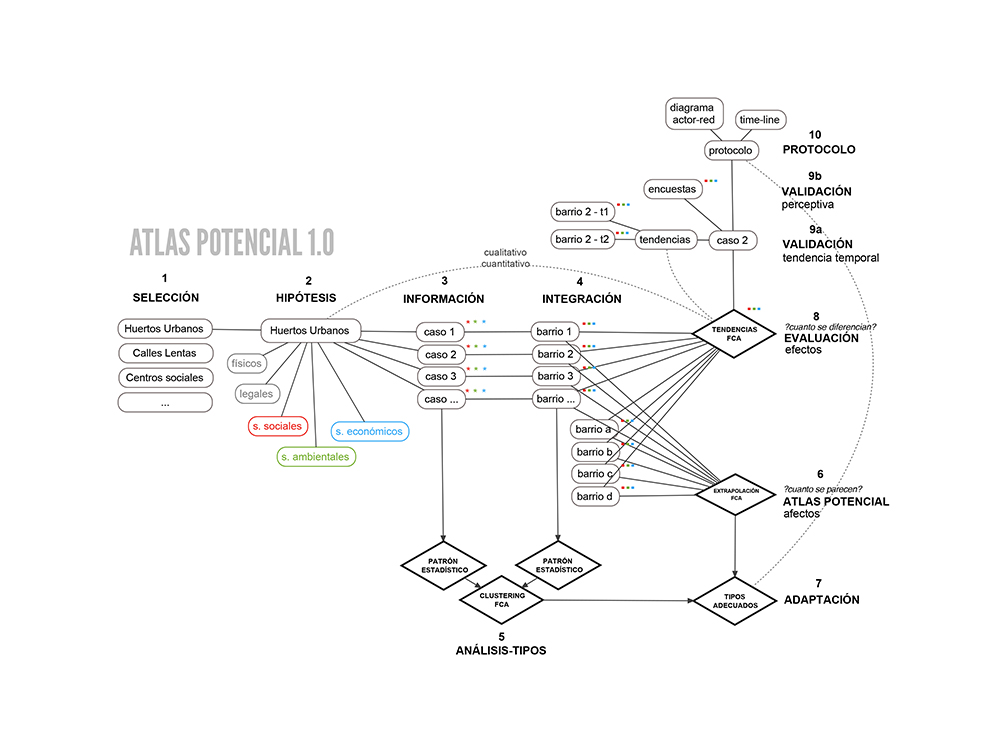

A continuación expondremos la metodología precisa para desarrollar el "atlas potencial de aplicaciones". Tal como hemos advertido en el marco conceptual el desafío para este primer acercamiento será afinar la herramienta y su potencialidad. Para ello reduciremos el ámbito de estudio a aquellas ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes. Por otra parte reduciremos el número de terapias a estudiar a solo tres casos ejemplares, que sirvan de ejemplo para establecer un protocolo de agregación, que permita en un futuro ir sumando casos de estudios: En todo caso, las terapias seleccionadas inicialmente fueron: Atendiendo a estas premisas las terapias seleccionadas iniciales fueron:

- Calles lentas (investigador vinculado: José Antonio Duarte)

- Centros sociales emergentes (investigador vinculado: Ignacio Rovira)

- Huertos urbanos (investigador vinculado: Sergio Rodríguez-David Lopez)

Contenido

Descripción

Descripción

Una vez elegidas las terapias a estudiar, el siguiente paso será realizar para cada una de ellas una sintética investigación sobre la naturaleza de las mismas, recogiendo en una breve descripción las principales tendencias existentes a nivel internacional y regional.

Servicios proporcionados

Acompañando dicha descripción se realizará una lista con hipótesis cualitativas sobre las posibles correlaciones e influencias existentes entre la mejora y el contexto. Nos referimos, por tanto, a aquellos factores estratégicos que podrían determinar patrones de localización de las terapias estudiadas o bien a los servicios socio-ecosistémicos que estas proporcionan y que nos gustaría constatar a lo largo del estudio.

Esta lista habrá de entenderse, por tanto, como una declaración de intenciones que servirá de guía para elaborar, posteriormente, una base de datos más operativa, generada ya a partir de parámetros e indicadores fiables provenientes de fuentes de datos existentes. Para facilitar esta tarea comenzaremos dividiendo los servicios prestados en tres esferas o dimensiones que se corresponden con los servicios a nivel social, económico y ambiental generados por las terapias. A su vez diferenciaremos aquellas que podemos registrar a través de información ya elaborada (bases de datos existentes) de aquellas que necesitan de una “traducción” o de un levantamiento propio.

Bases de datos

Una vez identificados aquellos factores a describir, identificaremos aquellas bases de datos facilitadas por entidades públicas o privadas necesarias para la realización del estudio, explicitando cuales serán los indicadores o factores a consultar. Por último se identificará los vínculos de conexión de las mismas.

Bibliografía

Para finalizar el trabajo se documentará brevemente la bibliografía de referencia existente sobre la temática analizada.

Casos de estudio

A continuación se hará un trabajo de campo recogiendo los casos de estudios que coincidan con la descripción genérica. La búsqueda de los mismos se restringirá en esta primera fase a las ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes, las cuales son:

- Algeciras

- Almería

- Cádiz

- Cordoba

- Dos Hermanas

- Granada

- Huelva

- Jaén

- Jerez de la Frontera

- Málaga

- Marbella

- Sevilla

Datos terapia

Una vez identificados los casos de estudio y descritas las terapias y los servicios que proporcionan (las cuales nos servirán de hojas de ruta) comenzaremos la labor de recolección de datos para cada una de las terapias seleccionadas. Para ello, documentaremos todos los casos existentes a nivel regional. Como ya advertimos con anterioridad, esta labor será realizada por los diferentes investigadores asociados al grupo INGENTES. El contenido de la misma hará hincapié sobre las características físicas y legales de los diferentes casos, pero también sobre otras dimensiones como la social, económica o ambiental.

Como conclusión de dicho trabajo, esperamos lograr una base de datos actualizada y completa de los casos existentes a nivel regional . Una aportación esta que permitirá, por una parte la creación de una cartografía de las mismas y, por otra, la realización de los primeros análisis estadísticos orientados a extraer patrones o tendencias de los casos existentes.

Datos contexto

A continuación procederemos a recolectar datos contextuales de dichas experiencias, es decir del entorno donde se sitúan (secciones censales y barrios). En este sentido, los factores seleccionados para caracterizar dichos entornos procederán de las hipótesis realizadas en el punto C.2. Para lo cual, se utilizarán indicadores presentes en las bases de datos identificadas en la hoja de ruta ya abordadas y que atienden a criterios relacionados con las diferentes dimensiones de la realidad que nos gustaría contrastar.

Como ya argumentamos con anterioridad, es estratégico para la metodología que estos datos procedan de fuentes cuya escala de representación sea amplia, es decir, que exceda a la de los barrios con mejoras, ya que así se permitirá la realización de análisis comparativos entre los diferentes tipos de entornos. Igualmente, esperamos sumar a estas fuentes, las realizadas por el equipo de Granada GI-LUOT-UGR, con la finalidad de enriquecer los análisis.

Como conclusión de este apartado, aspiramos a lograr una base de datos donde aparezcan caracterizados de manera idéntica dos grupos de casos: aquellos entornos donde existen mejoras, y aquellos otros donde no existen. Al igual que en el caso anterior, esta información ya es valiosa de por sí, puesto que permitirá realizar análisis encaminados a dilucidar qué características (de las que tenemos en la base de datos) resultan más estratégicas, o dicho de otra manera, lo que esperamos extraer junto a INGENTES serán las reglas o condiciones de contorno óptimas para que dichas terapias prosperen.

Análisis

Con los resultados generados a partir de los dos apartados anteriores realizaremos un cruce de datos utilizando análisis formal de conceptos (FCA)(1) o técnicas de clustering no supervisado, con el objetivo de buscar correlaciones entre los casos de estudio y los barrios donde estos se insertan, es decir, entre las terapias y sus contextos.

Los resultados esperados de este estudio serán, por tanto, hallar vínculos entre cierto tipo de casos con cierto tipo de entornos sondeando así, si existen relaciones entre el contexto y los tipos de casos existentes.

- (1) El análisis formal de conceptos proporciona una metodología para derivar una jerarquía de conceptos (como una ontología) a partir de una colección de objetos y las propiedades que verifican. Cada concepto de la jerarquía obtenida representa, simultáneamente, un conjunto de objetos que comparten los mismos valores para cierto conjunto de propiedades, y dicho conjunto de propiedades. Fernando Sancho Caparrini, http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=78

Atlas Potencia I

Hasta ahora, casi todos los análisis descritos han tenido como objetivo la búsqueda de relaciones entre los diferentes casos de estudio y el contexto. A continuación, y partiendo de ellos, se plantean una serie de análisis de otro orden dirigidos, en esta ocasión, a adquirir cierta percepción prospectiva de la situación.

Para ello haremos uso de la información recolectada en el apartado de "datos del contexto", cuyo contenido estará formado, como ya incidimos, por dos grupos de datos, aquellos referentes a entornos donde existen mejoras, y aquellos otros donde no existen. Partiendo de este material, el objetivo será utilizar técnicas de FCA entre las diferentes cualidades que describen dichos sub-grupos, sondeando en un caso cuánto se parecen unas familias a las otras (Atlas potencial), y en el otro cuánto se diferencian (evaluación).

En el caso del primer análisis, y que concierne describir a este apartado, la finalidad del análisis será establecer qué entornos sin mejoras se asemejan más a aquellos que si tienen mejoras. La hipótesis asociada a la misma será que, en los entornos con más semejanza, la probabilidad o la capacidad para desarrollar con éxito la terapia estudiada será mayor que en los otros con menor semejanza, y por tanto, más pertinente su desarrollo.

Como resultado de dicho análisis produciremos una salida cartográfica de los datos, generando una representación de lo que hemos venido a llamar atlas potencial de mejoras, y que no es más que un análisis prospectivo de aquellos lugares con mayores afectos para desarrollar determinadas terapias urbanas, o lo que es lo mismo, aparentemente más óptimos.

Atlas potencial II

Si en el apartado anterior, expusimos la elaboración del Atlas potencial de mejoras, en este apartado nos haremos eco de la posibilidad de profundizar un poco más en la percepción prospectiva del mismo, agregando la posibilidad de, no solo representar aquellos entornos potenciales para el desarrollo de ciertas mejoras sino que, aplicando las reglas extraídas en el apartado c-5, complementarlas con una recomendación sobre qué tipo de familia se adapta mejor a cada contexto.

En conseguir estos hitos se concentrarán nuestras energías. A partir de aquí reflexionaremos sobre aquellas metas que también nos gustaría conquistar en este proyecto pero que dependerán de las circunstancias temporales.

Evaluación

En este apartado, nos gustaría volver al proceso que habíamos comenzado en el punto c.6 comparando dos grupos de entornos, aquellos donde se localizan mejoras y aquellos donde no, con la finalidad de conocer cuánto se asemejan entre ellos o cuánto se diferencian. Ahora, en este apartado nos encargaremos de desarrollar el segundo caso, orientado a visualizar cuánto difieren, de manera aislada, las diferentes cualidades que caracterizan los casos estudiados. Ahora bien, ¿Cual es el sentido de este análisis?

El objetivo de este análisis es observar si existen desviaciones apreciables respecto la media en los barrios con mejoras de aquellos que no la tienen. Evidentemente, existen muchos factores y variables que pueden agregar ruido en un análisis de este tipo, pero nuestro objetivo será filtrarlas para poder realizar hipótesis sobre las mismas.

De esta forma, pretendemos ahora cerrar un proceso que abrimos en el apartado c.2 al hipotizar sobre que servicios o efectos generaban las diferentes mejoras sobre el medio. En tal caso, las hipótesis eran cualitativas, pero ahora estamos en disposición de intentar constatar los efectos generados por dichas mejoras de manera cuantitativa a través de dichas desviaciones.

Estos son, por tanto, los resultados esperados de este apartado, y que se relacionan directamente con la evaluación de las terapias elegidas en el entorno donde se aplican. Otra cuestión será el grado de certidumbre que arrojen hipótesis tan difíciles de contrastar.

Validación temporal

Con el objetivo de introducir cierto grado de rigor científico en esta última fase de la investigación nos vemos abocados a recurrir a ciertas estrategias que permitan validar las hipótesis que hemos propuesto.

En este sentido, y ante la dificultad que conlleva el desarrollo de investigaciones prospectivas, planteamos aquí dos posibles mecanismos de control. El primero de ellos, y que describiremos en este apartado, ira orientado a contrastar las posibles hipótesis de evaluación de los efectos ocasionados por las mejoras, y que recordemos han sido elaboradas a partir de un análisis de la totalidad de los casos existentes en la región, en un momento temporal específico.

En este caso intentaremos comparar, salvando las distancias, dichos datos con los obtenidos de un caso concreto pero esta vez, a lo largo del tiempo. Para ello, elegiremos un caso ejemplar que se caracterice por no haber desarrollado otro tipo de estrategias aparte de la propuesta y compararemos, en esta ocasión, los diferentes factores analizados del entorno actualmente con los existentes antes de poner en marcha la mejora. Posteriormente compararemos las desviaciones y contrastaremos si los resultados obtenidos a partir de las dos metodologías son análogos.

Validación perceptiva

Paralelamente, y recogiendo la inquietud de los miembros del INGENTES, se utilizará la elección del mismo caso ejemplar para realizar un análisis de la percepción social de dicha mejora. Aportando así una nueva dimensión al estudio que estamos realizando.

El objetivo de esta estrategia será contrastar los datos obtenidos objetivamente con la percepción subjetiva de los ciudadanos de dichos entornos. La metodología utilizada para elaborar dicho análisis será una encuesta diseñada, en este caso, por C3IT y elaborada por los investigadores asociados a INGENTES.

Protocolo

Por último, y aprovechando la posibilidad de analizar un caso ejemplar asociado a cada terapia proponemos realizar dos aportaciones.

La primera será un mapa mental donde se representará, siguiendo los preceptos de la teoría del actor-red (ANT) (Latour, 2008), los diferentes actores y actantes que forman parte del ensamblaje de la terapia estudiada. Para ello, realizaremos una serie de entrevistas a los actores más relevantes que han participado en la creación de dicha mejora.

Entendemos que el conocimiento de estos actores puede, además, ayudarnos a identificar los factores o servicios estratégicos asociados a dichas mejoras. Por ello, estimamos que este proceso debería producirse de manera paralela a la creación de las hipótesis (apartado c.2). Simultáneamente, proponemos la elaboración de un diagrama temporal o time-line donde se recoja el ritmo de aparición o los hitos más importantes en el proceso de asentamiento de dicha terapia.

El resultado esperado de estas últimas aportaciones está relacionado con el compromiso de generar un protocolo que sirva de referencia para los actores implicados en aquella áreas identificadas en el atlas potencial como lugares potenciales (o no), y que quieran comenzar a dar los pasos para desarrollar dichas terapias en su entorno. Evidentemente, somos conscientes de que debería producirse, al menos, un estudio de caso por cada familia detectada, pues seguramente los protocolos pueden ser diferentes según los casos. Por ello, quizás es muy aventurado hablar de protocolo en este caso, siendo más oportuno designar este apartado como caso de estudio.